【オカルト】福を分ける狸の妖怪「分福茶釜」

人に悪さをする妖怪も居れば、恩返しする妖怪も居るのが日本の妖の面白いところ。その代表が「分福茶釜」だ。

分福茶釜とは?

月岡芳年 – http://www.sinister-designs.com/graphicarts/morin.html, パブリック・ドメイン, リンクによる

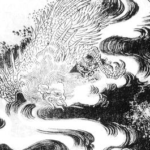

[[ファイル:Yoshitoshi Bunbuku Chagama.jpg|thumb|月岡芳年画『新形三十六怪撰』より「茂林寺の文福茶釜」。タヌキが僧に化けたという説に基いて描かれたもの。]]

分福茶釜(ぶんぶくちゃがま、ぶんぷくちゃがま)は、日本に残される伝承で、タヌキ(あるいはキツネ)が化けた茶釜の昔話(民話)、あるいはおとぎ話、童話とされている。

和尚が手放した茶釜(狸の化身で、頭・足・尻尾が生える)が、綱渡りなどの芸をし、これを見世物商売に利用する様子が描かれている。

屑屋が財を築き、茶釜を元の寺(茂林寺)に返還するという展開もあることで、様々な話に派生している事がわかる。

茂林寺は群馬県館林市に実在する寺で、現在も文福茶釜を所蔵している。

ただし、寺の縁起は、狸の化けた釜とはせず、古狸(貉)の老僧守鶴愛用の「福を分ける」分福茶釜であるとされている。

分福茶釜の昔話は、日本全国で似たような狸や狐が茶釜に変化する民話が広く伝承されており、人間に恩あるか言いくるめられて茶釜に化け、正体が発覚するという粗筋の類話群だ。

狸が芸をする要素は民話例には少ないですが、この物語では見世物小屋での綱渡り芸が人気を博したと伝わり、絵も残っている。

語源については、「分福」という名の由来には諸説ある。

一つは、この茶釜には八つの功徳があり、「福を分ける茶釜」という意味から「分福茶釜」と呼ばれるようになったというもの。

また、沸騰する音の擬声語という説や「文武火の茶釜」とも表記されることがあり、文火は弱い火、武火は強い火を指すことから、この名前にも信憑性がある。

分福茶釜の異なるエピソード

分福茶釜には様々異なるエピソードが伝えられているので、それも紹介したい。

古道具屋のおやじバージョン

物語の中で、茂林寺ではなく、通りがかりの貧しい男やくず鉄売りが茶釜を手に入れる。

このバージョンでは、古道具屋のおやじが茶釜を見つけて持ち帰り、たぬきの芸を見世物小屋で披露することで裕福になるというものだ。

茶釜が綱渡りをするといった描写はここからきている。この話は創作で甲子夜話の守鶴和尚の話が大元とされる。

茶釜の音の由来バージョン

「分福茶釜」は「ぶんぶくちゃがま」と読まれるが「ぶんぶく」の由来には諸説ある。

その一つが茶釜のお湯が沸く音という説だ。確かに泡が水表面に出て来る際には「ぶくぶく」と音がするので、擬音説は大いにあり得る。

湯が沸く音を「福を分ける」にあてて読ませるのは縁起が良い字面で面白い。

守鶴和尚の伝説バージョン

物語の元となった茂林寺には、守鶴和尚という老僧が登場する。

彼は千人分のお湯を組んでも尽きない不思議な茶釜を持っていたが、実は守鶴の正体はたぬきで、居眠りしてたらうっかり尻尾を出しちゃったことからばれてしまったため、お寺を去って行ったというものだ。

これらのバリエーションは、地域や時代によって異なる要素を含んでいるが、どのバージョンも狸が茶釜に化けて人々に恩返しする流れとなり、殺し殺されの殺伐とした妖怪話とは一線を画す、子供にもお話してあげたくなる面白いお話に仕上がっている。

ちなみに守鶴和尚は結構長く和尚さんを務めていたらしく

※全て嘘で全て偽、信じるかはアナタ次第だ