【魔術・占い】日本が誇る代表的な「呪い」徹底解説!歴史と実践の5選

「呪い」という言葉には、人を害する恐ろしいイメージがある。

しかし、日本において呪いは、古代から現代に至るまで、社会や信仰と密接に結びついてきた。特に日本の呪いは、神道や仏教、陰陽道、修験道など、宗教的・霊的な要素と深い関係を持っている。

呪いには大きく分けて「攻撃型」と「防御型」の二種類がある。攻撃型は、対象者に災厄をもたらすための呪術で、丑の刻参りや藁人形を使った儀式が有名だ。

一方、防御型の呪いは、逆に呪いから身を守るための方法であり、護符や祈祷、呪詛返しの技法が含まれる。

本記事では、日本における呪いの歴史、代表的な呪術の方法、実際に起こった呪いに関する事件、そして呪いのリスクや注意点について詳しく解説する。

日本の呪いの歴史と背景

呪いの起源と日本独自の発展

日本の呪いの歴史は、縄文時代にまでさかのぼる。考古学的に発見された縄文土器や土偶の中には、呪術的な儀式に用いられたと考えられるものが存在する。例えば、縄文時代の土偶には、手足が折られたものが多く見つかっている。これらは、「敵の手足を封じる呪い」や、「病気を治すために悪霊を封じ込める儀式」と考えられている。

弥生時代になると、稲作文化が広まり、人々の生活が大きく変化した。この時期、呪術的な祭祀を行う「巫女(みこ)」の存在が確立し、国家レベルの儀式として呪術が扱われるようになった。邪馬台国の女王・卑弥呼は、巫女として神託を受け、国家の指導者として呪術的な儀式を行っていたとされる。

奈良・平安時代:呪詛と陰陽道の発展

奈良時代になると、仏教が日本に広まり、呪いは仏教と結びついた「密教呪術」として発展した。一方で、朝廷では政治的な対立が激化し、敵対する相手を呪い殺す「呪詛(じゅそ)」が密かに行われるようになった。

平安時代には、呪術が高度に発展し、専門の呪術師である「陰陽師(おんみょうじ)」が活躍した。陰陽道の技術を駆使し、皇族や貴族の間で呪術的な護符や占いが頻繁に用いられた。特に、安倍晴明は伝説的な陰陽師として名高く、彼の呪術は多くの記録に残されている。

戦国時代:戦場の呪い

戦国時代には、武将たちが戦いの勝利を祈願するために呪術を活用した。特に有名なのが、戦国武将・武田信玄が使用したとされる「摩利支天(まりしてん)の呪い」だ。摩利支天は戦神として崇められ、戦場で無敵の加護をもたらすとされた。

また、織田信長は「呪詛返し」を積極的に行い、敵からの呪いを防ぐために、比叡山の僧侶たちの祈祷を利用していたという記録がある。

江戸時代:庶民の呪術文化

江戸時代になると、呪術は貴族や武士だけのものではなく、庶民の間でも広く行われるようになった。この時代、丑の刻参りや護符を用いた呪いが流行した。庶民は、恋愛や商売の成功、復讐のために呪術を使うことが多かった。

代表的な呪いの方法5選

1. 丑の刻参り:藁人形を使った呪術

丑の刻参りは、日本で最も有名な呪いの儀式の一つであり、現在でも伝えられている。この呪術は、深夜の丑の刻(午前1時から3時)の間に、特定の神社に赴き、呪いたい相手の姿を模した藁人形を御神木に五寸釘で打ち付けるというものだ。

丑の刻参りの実践手順

- 白装束を着用する(死者を模した服装)

- 鉄輪を頭にかぶり、ろうそくを立てる

- 呪いたい相手の髪や爪を藁人形に埋め込む

- 神社の御神木に藁人形を打ち付ける

- 7日間続けることで呪いが完成する

この儀式を成功させるためには、途中で誰にも見られてはならない。もし誰かに見られると、呪いは失敗し、術者に災厄が降りかかるとされている。

2. 陰陽道の呪術:安倍晴明とその秘術

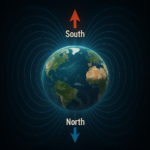

陰陽道は、古代中国から伝来した陰陽五行説を基にした日本独自の呪術体系である。平安時代には国家公認の陰陽寮が設立され、陰陽師が宮廷の要職に就くこともあった。

陰陽道の代表的な呪術

- 式神の召喚(敵を襲わせたり、守護に使ったりする)

- 星占いを用いた運命操作

- 呪符の作成(護符や呪詛返し)

3. 修験道の秘法:摩利支天法の実践

修験道は、山岳信仰を基盤とし、霊的な力を得るための修行を行う宗教である。摩利支天法は、戦国武将が戦の勝利を祈願する際に用いた呪術として有名だ。

摩利支天法の特徴

- 無敵の加護を得る

- 敵から見えなくなる(隠形術)

- 刀や槍から身を守る

まとめ:現代における呪いの意義と活用

現代では、呪いはオカルト的な要素が強く、科学的な観点からは否定されることが多い。

しかし、古くから伝わる呪術の知識は、精神的な安定をもたらすこともある。護符や祈祷は、現代においても信仰の対象となっており、多くの人々に影響を与えている。